点点微光汇星河

2025-11-20 09:44:32 北京网友说

2022年夏天,我拖着行李箱,一毕业就奔赴北京,在劲松五区开启了北漂生活。那时我并不知道,这个老年人占了近四成的社区,会成为我认识这座城市的窗口。

图源:北京晚报公众号

转眼到了2023年初,我亲历了一次“小区焕新”:专业物业入驻后,开始探索“物业+养老”模式。那些天,我常常看到工作人员挨家挨户为老人安装紧急呼叫器、安全扶手。安装多高、装在哪里、装几个……每一个细节都被反复斟酌。物业还列出一份服务清单:老年餐、理发、保洁、助浴,这些看似琐碎的服务,恰恰编织起了老年人安享晚年的安全网。

真正让我感到“未来已至”的,是北京首个“老龄友好智慧体验中心”在劲松落地。作为第一批体验者,我看到老人们亲手操作脑机接口康复训练系统,体验无穿戴式生命体征监测仪,试用定位呼叫智能拐杖。那一刻我理解了,真正的智慧养老,不是让老人追着技术跑,而是让技术跟着老人需求走。

北京市出台了推进街道乡镇养老服务联合体建设的指导意见,区域养老模式逐渐铺开。“十四五”期间,北京建设了3.3万张家庭养老床位,建成2904家养老助餐点,覆盖超九成城乡社区。这些数字背后,是“老有所养”正一步步走向“老有颐养”。

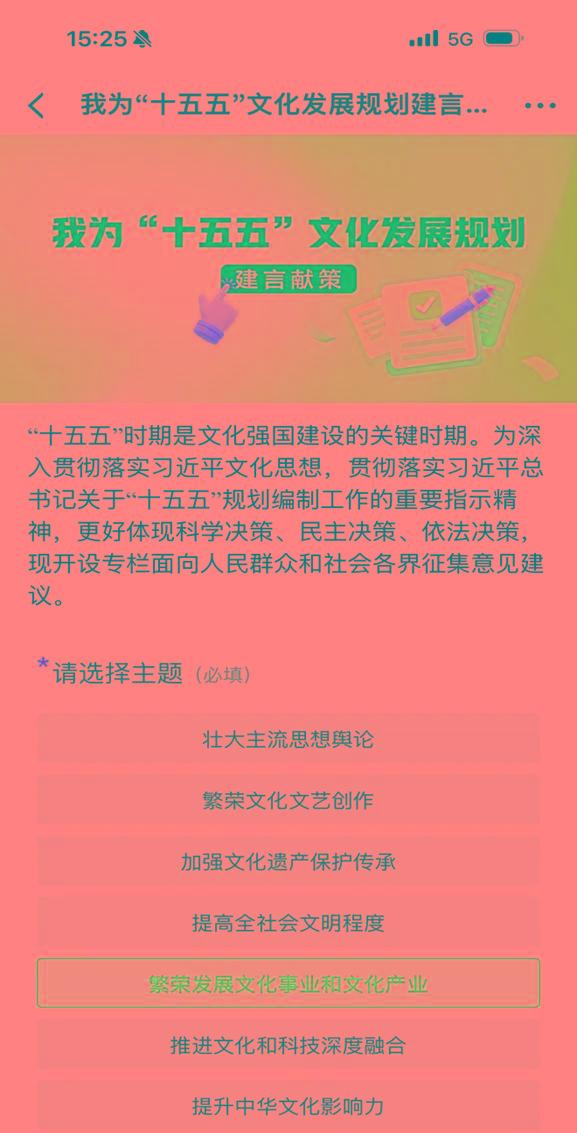

这些改变,并非凭空而来。今年5月30日,我在“十五五”规划留言板块写下一条建议:“在社区医院、养老院引入AI系统对失能老人进行监测”。手指离开键盘的那一刻,我突然意识到——我不再只是城市发展的旁观者。

图源:作者在“学习强国”平台上的截图

翻阅其他留言,我看到了一个生动而立体的中国:有人希望增加小区周边的健身场馆,有人在呼吁加大科普教育力度……311.3万条建言,就是311.3万个对美好生活的具体想象,它们来自田间地头、工厂车间、写字楼和校园,汇聚成这个时代最真实的声音。

这也让我想起自己通过12345反映的那些事:老旧小区难停车、路面车辆过多、音乐节退票难……这些日常的“堵点”,都一一得到了回应。

原来,国家的顶层设计,从未远离我们的日常生活。从养老模式创新到新就业形态劳动者保障,从社区就业潜力挖掘到职业伤害保障全覆盖,这些来自基层的声音正在汇入国家发展的主流。1500余条代表性建议被梳理摘编,形成27个方面的意见建议。

如今,我习惯了带着观察去生活。看到快递小哥在雨中奔波,我会想他们的保障到位了吗;见到外卖骑手穿行车流,我会关心他们的安全如何守护。这些曾经的“打抱不平”,如今在规划建议中看到了回响——“建立健全职业伤害保障制度”。

这短短一句话,牵动着8400万新就业形态劳动者的权益。职业伤害保障试点已让超过2200万人受益,而在“十五五”时期,这项措施将以制度形式固定下来。从试点到立法,从探索到规范,这是中国式民主的生动实践——每一个群体的声音,都不会被忽视。

三年来,我从一个初来乍到的“新北京人”,变成了愿为城市发展建言献策的参与者。这个过程让我深信:在中国,个人的期盼与国家的蓝图之间,从来不是遥不可及的距离。那些我们曾通过12345反映的停车难题、通过留言板建议的养老改善、在日常生活中关注的劳动者权益,都在政策的演进中慢慢开花结果。

“念念不忘,必有回响”。

当311.3万份期盼融入国家发展的蓝图,当每个人的微光汇聚成时代星河,我们看到的不仅是一个规划的编制过程,更是一个国家与人民同频共振的生动写照。

我会继续观察北京、继续建言。因为我深信,在这片土地上,每一个真诚的期盼都能找到回响,每一个美好的愿望都将在奋斗中照进现实。

而这,正是我们这个时代最动人的故事。